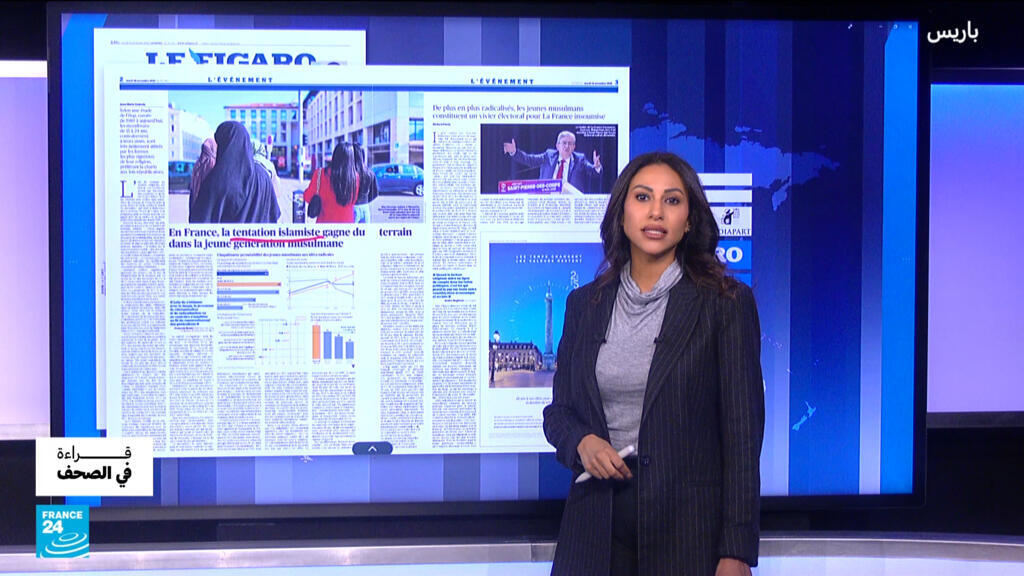

من باريس إلى أيت عميرة.. احتجاجات الشباب: محاولة للفهم

أصدرت جريدة "لوموند" في الذكرى السادسة والخمسين لإنتفاضة ماي 1968 عددا خاصا بالذكرى تحت عنوان " 68 ،الأيام التي هزت فرنسا"، "لوموند" اعتبرت بشكل استفهامي، أن انتفاضة ماي 1968 شكلت هزة للوعي الجماعي للفرنسيين وأنها تعبير عن شباب فاقد لليوتوبيا والأمل، كما أنها كانت كذلك طموحا لإرضاء المتعة في حياة يومية يغلب عليها اللون الرمادي، وشكلت مطلبا ديمقراطيا لكي يتمكن كل مواطن؛ ليس فقط من التحدث، بل وبالأساس ضرورة الإستماع إليه، لقد كانت باختصار ثورة لا تريد أن تستولي على السلطة...بل كما قال المفكر والفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر، كانت توسيعا لمجال الممكنات...

شيء من هذا يحدث في أكثر من مكان حول العالم، وهنا تبرز ظاهرة احتجاجية جديدة يقودها ظاهريا وإعلاميا "جيل Z" وهي الفئة العمرية التي ولدت تقريبا بين 1995 و 2011 والتي تشكل وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات جزءا من هويتها وكينونتها. هي بلاشك ظاهرة لازالت تحتاج كثيرا من الوقت من أجل فهمها، وأنها لا تمثل كتلة منسجمة طبقيا وفكريا ومطلبيا، لكن بصورة عامة فإنها تحمل الكثير من خصائص التمرد التي يتصف بها الشباب خاصة في ظل ما يقدمه لنا التاريخ المعاصر من نماذج، التمرد على مظاهر السلطة والقهر أيا كان مصدرها، من سلطة المجتمع ومعاييره الأخلاقية والجمالية إلى سلطة الدولة بمظاهرها المختلفة مرورا بسلطة الأسرة، هذا الجيل يعيش قيما كونية باعتباره كائن رقمي مكنته التكنولوجيا من اختصار المسافات اتجاه ثقافات وأنماط عيش في مجتمعات أخرى بل داخل نفس المجتمع يتم اكتشاف مستويات عيش يبرزها المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كانت لا تعكس كل حقيقتهم، فإنها تؤثر بشكل درامي على منظور فئات واسعة من هذا الجيل لذاته ولمعنى الحياة وتجعله يطرح أسئلة وجودية تتعلق بواقعه وحجم الفوارق الموجودة في المجتمعات والتي هي في الحقيقة جزء من حقيقة المجتمعات نفسها لكنها فقط لم تكن متاحة للجميع وبشكل استفزاري أحيانا، ذلك أن الفوارق الطبقية والمجالية كانت دائما موجودة وأن المعركة كانت حول تقليصها أو لما لا تحقيق يوتوبيا إلغائها.

منذ أن أعلن جان-فرانسوا ليوتار في سبعينيات القرن الماضي «موت السرديات الكبرى» في سياق ما بعد الحداثة، بدا وكأن البشرية تدخل زمنًا جديدًا لا مكان فيه للسرديات الكبرى الشاملة التي تَعِد بالتحرر أو التقدم أو النهضة وتقدم تفسيرا لما يحدث. غير أنّ تجربة "جيل Z"، تكشف عن تناقض عميق: فهو جيل ينشأ في عالم يرفض الأيديولوجيات المغلقة، لكنه في الوقت ذاته يواجه أزمة معنى خانقة تدفعه إلى البحث عن قصة جامعة تعطي حياته واتجاهه أفقًا أو أملا.

"جيل Z" هو جيل الرقمنة والاتصال الكوني، يعيش يوميا في شبكات عابرة للحدود، لكنه يواجه في المقابل أزمات وجودية متراكمة: تغير المناخ، اضطراب الاقتصاد، اتساع الفوارق الاجتماعية، الحروب والنزاعات الإقليمية. هذا التوتر بين الانفتاح الرقمي والأزمات الواقعية يفسر جانبا من حضوره القوي في موجات الاحتجاج الأخيرة عبر آسيا وإفريقيا. والأرقام الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان لا تترك مجالًا للشك: الشباب ليسوا مجرد "فاعلين ثقافيين" بل هم أيضًا ضحايا مباشرون لبنى اقتصادية عاجزة عن استيعابهم، وعن تحولات بنيوية يقودها ما يسمى إقتصاد المعرفة القائم اليوم على الأتمتة والذكاء الاصطناعي مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، لكنه يؤدي أيضًا إلى تفاقم الفجوة الاقتصادية من خلال تقليل فرص العمل التقليدية، وهذا هو الإتجاه الذي يعرفه الاقتصاد العالمي و لا يستثني أي بلد، إن الدخول المكثف للروبوتات قلب معادلة الاستثمار والتشغيل وفقا ما كانت تقدمه السرديات الكلاسيكية للاقتصاد السياسي، بحيث لا يعني الاستثمار ولا حتى النمو بصورة مباشرة وآلية مناصب شغل جديدة، صحيح أن كثيرا من بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لم تصل هذا المستوى بعد، لكن بلدا مثل المغرب يوجد في تماس مع هذه الوضعية بحكم انخراطه الكامل والتام في الاقتصاد العالمي بميزاته وأعطابه، وحضوره الوازن في سلسلة القيمة في صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة وما تعرفه هذه القطاعات من حضور مكثف للتكنولوجيات الحديثة خاصة في الجانب المتعلق بتقليص حضور العنصر البشري، وهذا ينعكس على التعليم أيضا الذي يسير إلى أن يكون نخوبيا بالكامل في أكثر من مكان حول العالم، تعليم ينتج أصحاب الياقات البيضاء في مختلف التخصصات، بينما تواجه شرائح واسعة بطالة طويلة الأمد، لهذا نجد مثلا شخصية من حجم بيل غيتس يقدم اقتراحا بعدم رفع الأجور أو حتى تخفيضها، كي لا يلجأ أصحاب الشركات إلى الروبوتات منخفضة التكلفة، هذا الوضع أيضا هو ما فتح في الغرب منذ سنوات نقاشات حول ضرورة توفير حد أدنى من الدخل للمواطنين الذين يوجدون في وضعية عطالة مستمرة كما طرح إلون ماسك ومارك وزوكنبورغ وغيرهما، وهي وضعية ستتضاعف في العقود المقبلة مع الذكاء الاصطناعي الذي يقضي على الوظائف، إذا لم تقع تغييرات جوهرية في قواعد سير سوق العمل، مثل ما يتم تجريبه اليوم في عدد من الدول، نظير تقليص أسبوع العمل وساعات العمل، وفي هذا الإطار هناك أطروحة متكاملة للاقتصادي الأمريكي "جيرمي ريفكن" ضمن جزء منها في كتابه الهام "نهاية العمل" الصادر سنة 1995 وهي للصدفة السنة التي ولد فيها كبار "جيل Z", حيث أوضح فيه أن الإنسانية تواجه تحولا جدريا لا أزمة عابرة، وأن الحقيقة التي يجب بحث حلول لها هي أن الاستثمار والنمو لا يعني وظائف جديدة.

لنتأمل مثلا معدلات البطالة والتشغيل في المغرب في السنوات القليلة الماضية، فقد ارتفعت نسبة البطالة سنة 2017 إلى نسبة من رقمين وهي 10.2 % مقابل 9.9 % سنة 2016، "المفارقة" هي أن إرتفاع معدل البطالة تحقق في سنة 2017 التي بلغ فيها معدل النمو 4.6 % ، بينما لم يتجاوز معدل النمو سنة 2016 نسبة 1.2 % ، المقارنة بين 2017 و 2016 تفيد أن نسبة النمو في الاقتصاد الوطني، لم تنعكس على معدلات التشغيل والبطالة.

الحركات الاحتجاجية للشباب واليافعين في آسيا وإفريقيا خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة ممن يصطلح عليهم إعلاميا "جيل Z" ، هي وليدة سياقات وطنية/داخلية مختلفة لا تتوقف عند عامل واحد، انطلاقا من التسمية نفسها والتي قد تصدق على حالة النيبال، بمعنى الخصوصية الرقمية للجيل، ذلك أن شرارة الأحداث انطلقت مع حجب مواقع التواصل الاجتماعي وهو بمثابة قطع الأكسجين عن "الجيل Z" ، أما باقي الاحتجاجات فإنها كانت استعادة لمطالب معروفة لا تمثل أي جديد، كما أنها احتجاجات بنفس إصلاحي لا ينطلق من تعثر اقتصادي كلي باستثناء مدغشقر، بل من نتائج النمو الاقتصادي وموقع الشباب منها، مثلا نجد أن إندونيسيا، وهي من أكبر اقتصاديات جنوب شرق آسيا، حققت نموًا يقارب 5% سنة 2024، ومعدل بطالة كلي لا يتجاوز 4.9%، لكن وراء هذه الأرقام المبهرة تختبئ حقيقة أخرى: بطالة شبابية تتراوح بين 13 و17%، وتفاوت كبير بين المناطق الحضرية والقروية. هنا رفع الشباب صوته عبر اتحادات طلابية ومنصات رقمية، مطالبا بإصلاحات سياسية وقضائية، محاسبة صفقات مشبوهة، وتحسين جودة التعليم. بمعنى أننا أمام مزج بين مطالب طبقية متعلقة بالفرص الاقتصادية وهو ما يلتقي مع مطالب فئات أخرى ومطالب جيلية تبحث عن معنى للانخراط في الحياة العامة وأساسا عبر بوابة الشغل، لأن الشباب وجد نفسه على هامش الدورة الاقتصادية في ظل اقتصاد المعرفة. في إثيوبيا تشير توقعات 2025 أن البلد قد يحقق ما بين 8 و 9% كمعدل للنمو، وهو رقم فلكي في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية منذ الأزمة المالية لسنة 2008، لكن المفارقة الإثيوبية والتي تتطابق إلى حد ما مع الحالة الأندونيسية وتتجاوزها، هي أن معدل البطالة وسط الشباب يفوق 20 % يترافق ذلك مع أزمات تتعلق بالنظام الفيدرالي القسم عرقيا وقبليا وما تعيشه مجموعات عرقية من أزمات على مستوى الهوية والمشاركة السياسية، وهذا يُظهر أن «السردية الكبرى» التي يبحث عنها الشباب الإثيوبي ليست مجرد سردية اقتصادية، بل أيضًا سردية اعتراف وتمثيل سياسي. السياق المحلي يظهر بشكل أكثر وضوحا في حالة الفلبين، حيث بلغ معدل النمو 5.9% سنة 2024، بينما معدلات البطالة الكلية تتراوح بين 3.7 % و 4 % بل إن البطالة وسط الشباب تقدرها مؤسسات دولية ما بين 6-7 % وحسب بيانات فلبينية فإنها قد تصل في أقصى الحالات إلى 10% ، لكن دافع الاحتجاجات الشبابية ارتبط بالفساد في تدبير مشاريع البنية التحتية، على إعتبار أن الفلبين تتعرض سنويا لمجموعة من الأعاصير والفيضانات، وهو ما يجعل مشاريع البنية التحتية الوقائية تستنزف موارد مالية كبيرة أضحت مصدر دخل لا ينضب للمقاولات والبيروقراطية من خلال التلاعب في جودة المنشآت والحاجة إلى تجديدها. أما الحالة في مدغشقر فهي مختلفة تماما، فنحن أمام بلد يوجد أزيد من 75 % من سكانه تحت عتبة الفقر ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 500 دولار، بينما تفتقر البلاد إلى المياه والكهرباء التي تقطع لأيام طويلة، وبالتالي فإن الاحتجاجات الشبابية هي جزء من حالة غضب عامة في المجتمع الملغاشي.

هل يختلف الوضع في المغرب؟ الواقع أن المطالب المرفوعة من طرف الشباب هي نفسها المطالب التي ترفعها النقابات والأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة والتيارات السياسية الراديكالية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار التي تنشط من خارج المؤسسات، أي تحسين وضعية التعليم والصحة ومحاربة الفساد، علما أن مطلبا أساسيا يتوافق - منطقيا مع هذه الشريحة- لم يرفع وهو التشغيل وهذا يعبر عن مفارقة كبيرة بالنسبة لهذه الشريحة العمرية، إذ تشير الإحصائيات أن الفئة السنية بين 15 و 24 سنة بالمغرب تصل البطالة في صفوفها إلى 26.5 %، أي أن ربع اليافعين بالمغرب عاطلين عن العمل، ونسبة 43 في المائة منهم توجد بالمجال الحضري، وهو ما يؤكد أن أكبر إشكال يواجه الشباب اليوم هو التوفر على فرص الشغل، هذه الفئة العمرية تمثل ديموغرافيا 7 ملايين نسمة، ولفهم وضعيتها أكثر يجدر بنا العودة إلى الرأي الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب وهو مؤسسة دستورية في 30 من نوفمبر 2023، تحت عنوان “شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين “NEET”: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، أكد فيه أن فئة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ويوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، حسب إحصائيات قدمتها سنة 2022 المندوبية السامية للتخطيط، تبلغ 1.5 مليون فرد، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يفسر هذه الظاهرة بكونها تبرز حجم محدودية السياسات العمومية الرامية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب عموما، ولاسيما بالنسبة لهذه الفئة الهشة. لكن المجلس لم يكتف بذلك بل أقر بوجود عوامل أخرى تساهم في تعقيد وضعية هذه الفئة من الشباب، لخصها في ثلاث عوامل أساسية، يتعلق أولها بالهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي. فالإحصائيات تشير إلى أن حوالي 331.000 تلميذ يغادرون المدرسة سنويا، وذلك لأسباب متعددة من أهمها الرسوب المدرسي والصعوبات المرتبطة بالوصول إلى المؤسسات التعليمية، لاسيما في الوسط القروي، فضلا عن نقص في عروض التكوين المهني. مضيفا إلى ذلك حواجز سوسيو-اقتصادية أخرى تساهم في تفاقم حدة هذا الوضع (الاكراهات الاجتماعية والثقافية والعائلية، تزويج الطفلات، تشغيل الأطفال، وضعية الإعاقة، وغيرها).

إضافة إلى أعطاب السياسات العمومية هناك أزمة في هيكلية اتخاذ القرار، النموذج الواضح لذلك أزمة مستشفى مدينة أكادير والتي مثلت الشرارة الأولى للاحتجاجات، المفارقة هي أن أكادير تتوفر على مستشفى جامعي من الجيل الجديد انتهت به الأشغال منذ سنة 2023 وكلف حوالي 2.4 مليار درهم (240 مليار سنتيم) ومجهز بأحدث التجهيزات بما في ذلك إجراء عمليات عن بعد وبحمولة تصل إلى حوالي 900 سرير، لكن المستشفى لم يفتح وظل الضغط على المستشفى القديم، بالإضافة إلى ذلك هناك الفوارق المجالية وهو ما انتقده الملك محمد السادس في خطاب العرش غشت الماضي عندما قال: "مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية. وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين". ذلك أن الفوارق المجالية معززة بالأزمات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة وخاصة ظاهرة الجفاف التي أضحت تتخذ طابعا هكيليا، ضاعفت من حدة الأزمة في عدة مناطق، فالمناطق التي كانت معقلا للعمال الزراعيين بدأت تظهر عليها نتائج أزمة الجفاف منا فرض تغيرا في الأنشطة الاقتصادية بما يشبه أزمة المدن المنجمية، فمناطق مثل أيت عميرة والقليعة وسيدي بيبي واشتوكة آيت باها والتي برزت فيها أحداث عنف صادمة، تجد جزءا من تفسيرها في كون هذه المناطق تواجه أزمة تحول في النشاط الاقتصادي بعدما كانت مستقبلة للعمال الزراعيين من جميع أنحاء المغرب، طبعا عندما يكون هناك انفلات أمني وحالة الفوضى فإن ذلك يمثل مناخا مثاليا للجانحين والمجرمين بعيدا عن المطالب والشعارات المرفوعة.